【援甘路上 津检日记】杨宇辰:津甘同心照高原

发布时间:2025-09-23 16:04:04 来源:法治甘肃网2025年的春夏,我与甘南的缘分,始于一纸援派通知。从渤海之滨到高原羚城,1800公里的距离,丈量的不仅是空间的跨度,更是一名检察干警对“初心”二字的践行之路。

羚城初至 情牵雪域

5月7日,我踏上了甘南藏族自治州的土地。合作市的海拔近3000米,风里裹着草原的清冽,远处的山巅还凝着未化的雪。这座被称为“羚城”的小城,因自古有藏羚羊出没而得名,藏族同胞在甘南世代居住,“民族团结”四个字,不仅是标语,更是融入日常的呼吸。

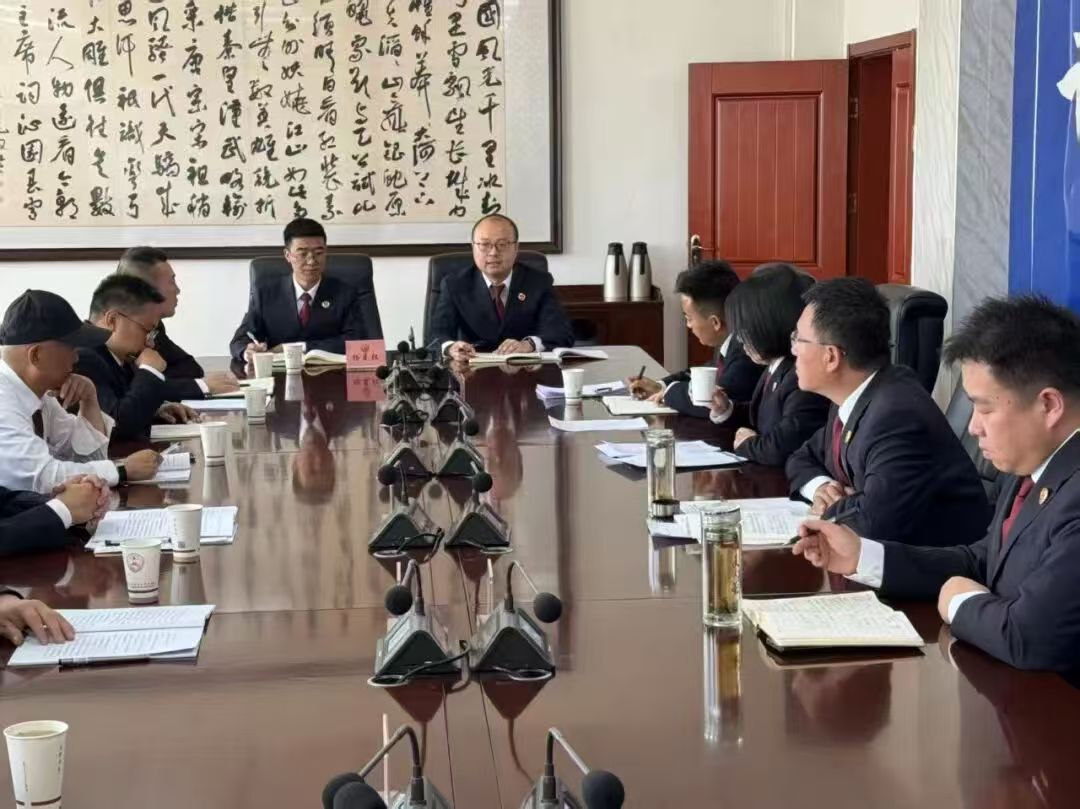

初到州检察院,最先撞进心里的是“团结合作”的暖意。我被分到第一检察部,负责办理普通犯罪和重罪案件,隔壁第二检察部负责经济犯罪和职务犯罪案件。原以为部门之间会有清晰的界限,却在第一个疑难案件讨论会上打破了这样的认知。会议室里,一部主任正拿着卷宗,一、二部的检察官们俯身指着证据,助理们捧着法条汇编在旁补充,藏语与汉语交替,笑声混着讨论,像一串紧实的石榴籽,紧紧抱在一起。“都是为了把案子办扎实,分什么你我”,老检察官的话,让我瞬间懂了,这里的团结,是刻在骨子里的默契。

一周时间,我跟着同事们跑看守所、阅案卷、进牧区。藏汉干警递来的酥油茶暖着手,牧区群众竖着大拇指说的“谢谢检察官”熨帖着心。高原的阳光烈,却不及这里人与人之间的温度。我知道,这片土地需要的不仅是法律条文的刚性,更需要带着温度的司法守护。

同心破局 协作生花

羚城的考验,来得比想象中直接。高原反应像不速之客,失眠成了枕边常客,腹泻总在忙碌时突袭。有次工作中忽然头晕目眩,隔壁办公室的大姐马上送来了便捷式供氧器,书记员急忙去买藏红花。这些细碎的关怀,像高原的阳光,一点点驱散了我的不适。我深知,援派不是“做客”,而是要带着天津检察的经验,与甘南同事们一起“造血”。

跟庭评议时,我从公诉人出庭的打击犯罪、教育感化、人文关怀等职能入手,逐案点评礼仪规范与出庭细节。有位检察官会后说:“出庭不仅是指控犯罪,更是在法庭上播撒法治的种子。”这句话,让我想起前辈的嘱托:“不仅要把‘怎么做’传导给大家,更要把‘为什么做’讲清楚。”五月、六月的检察官联席会议上,我针对14起案件提出了将近50条补查建议,从证据完善到法律适用,每一条都凝结着两地检察的智慧;涉案4亿余元的金融犯罪案件中,我用“穿透式审查”思路细致梳理资金流向,最终精准指控犯罪。甘南同事们常说:“天津来的同志,带来的不只是方法,更是一股拼劲。”可他们不知道,是这里的坚韧,给了我源源不断的力量。

根脉相融 使命续航

七月的羚城,草原铺成绿毯,经幡在风里舒展。站在州检察院的窗前,望着远处牧村升起的炊烟,忽然想起刚来时的忐忑,如今只剩踏实。

这两个多月,我不仅是来“援助”的,更是来“学习”的——学习甘南检察人在高原上坚守的执着,学习各民族同胞像爱护眼睛一样爱护团结的赤诚。有人问我,半年援派能做些什么?我想,或许不能解决所有难题,但能播下几颗种子:是天津滨海的“食品安全联动”办案机制在甘南落地的尝试,是津甘检察干警手拉手、心贴心的情谊。接下来的日子,我想把滨海新区“食品安全联动”的经验再细化些,守护甘南舌尖上的安全;想再组织几次线上交流,让两地干警多些“面对面”的探讨;更想把这里的故事带回天津,让更多人知道,甘南的美,不仅在风景,更在各族同胞携手向前的模样。

“津人入甘努力干,民族团结金不换”,这句写在工作日志扉页的话,正慢慢长成心底的信念。天津与甘南,一条是渤海的潮,一条是高原的河,看似遥远,却在“检察为民”的初心下相融相汇。援派的路还在继续,我知道,脚下的羚城土地,早已成了另一片故乡。而我能做的,就是带着这份牵挂,把每一个案件办实,把每一次协作做好,让津甘同心的故事,在高原上继续生长。

责任编辑:孟茜

1.本文为法治甘肃网原创作品。

2.所有原创作品,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。违者将依法追究其相关法律责任。

3.法治甘肃网对外版权工作统一由甘肃媒体版权保护中心(甘肃云数字媒体版权保护中心有限责任公司)受理对接。如需继续使用上述相关内容,请致电甘肃媒体版权保护中心,联系电话:0931-8159799。