在陇南礼县永兴镇的街巷间,一座青瓦白墙的建筑静静矗立——这座始建于1950年的卫生院,历经七十余载风雨,已从几间土坯房蜕变为拥有DR机、全自动生化分析仪等先进设备的现代化医疗枢纽。2024年,这家仅22名医护人员的基层卫生院交出亮眼答卷:全年收治住院患者1100余人,门诊服务超9000人次,用上万次诊疗勾勒出"健康守门人"的坚实身影。

从"听诊器时代"到智能诊疗:筑造乡村健康堡垒

1. 1072㎡里的"全科医疗网"

走进1072.8平方米的院区,内科、外科、妇产科等10余个临床科室分区明晰。放射科的DR机实时生成数字化影像,检验科的全自动生化分析仪20分钟内即可出具20项血液指标报告;中医理疗科里,传统针刺与体外冲击波治疗仪并肩而立,火龙罐的温热与定向药透仪的精准给药,让颈椎病患者足不出镇就能享受"中西合璧"的治疗。

2. 硬核设备让基层诊疗"如虎添翼"

"以前查个血要跑县城,现在卫生院半小时出结果!"村民口中的便利,源于DR机、彩超、除颤仪等20余台先进设备的落地。尤其针对老年人群高发的心脑血管疾病,颅脑多普勒(TCD)可实时监测颅内血流,为急性中风患者争取宝贵救治时间;全自动腰椎牵引床配合蜡疗机,让腰椎间盘突出患者在家门口就能完成疗程。

3. 技术突破改写"小病不出村"的定义

内科团队在消化、心脑血管疾病诊疗中屡破瓶颈:不仅能独立完成急性脑血管疾病的早期诊断,更建立起"中风后遗症康复-心脏疾病管理"的全周期服务链;外科熟练开展阑尾切除、疝气修补等下腹部手术;妇科门诊引入阴道镜检查,将常见病诊治精准度提升40%。这些突破让卫生院成为方圆20公里内名副其实的"急救前哨站"。

22人团队的"仁心密码":小集体里的大能量

1. "金字塔型"人才梯队托举诊疗质量

这家乡镇卫生院藏着令人惊喜的人才结构:1名副高职称专家领衔,10名中级职称骨干组成技术核心,涵盖内科、中医、护理等多领域。47岁的副主任医师刘江峰扎根基层30年,带领团队建立的"心脑血管疾病诊疗规范"成为周边卫生院的参考模板;90后中医主治医师赵婷创新运用"雷火灸+穴位注射"疗法,让风湿骨病患者复诊率下降35%。

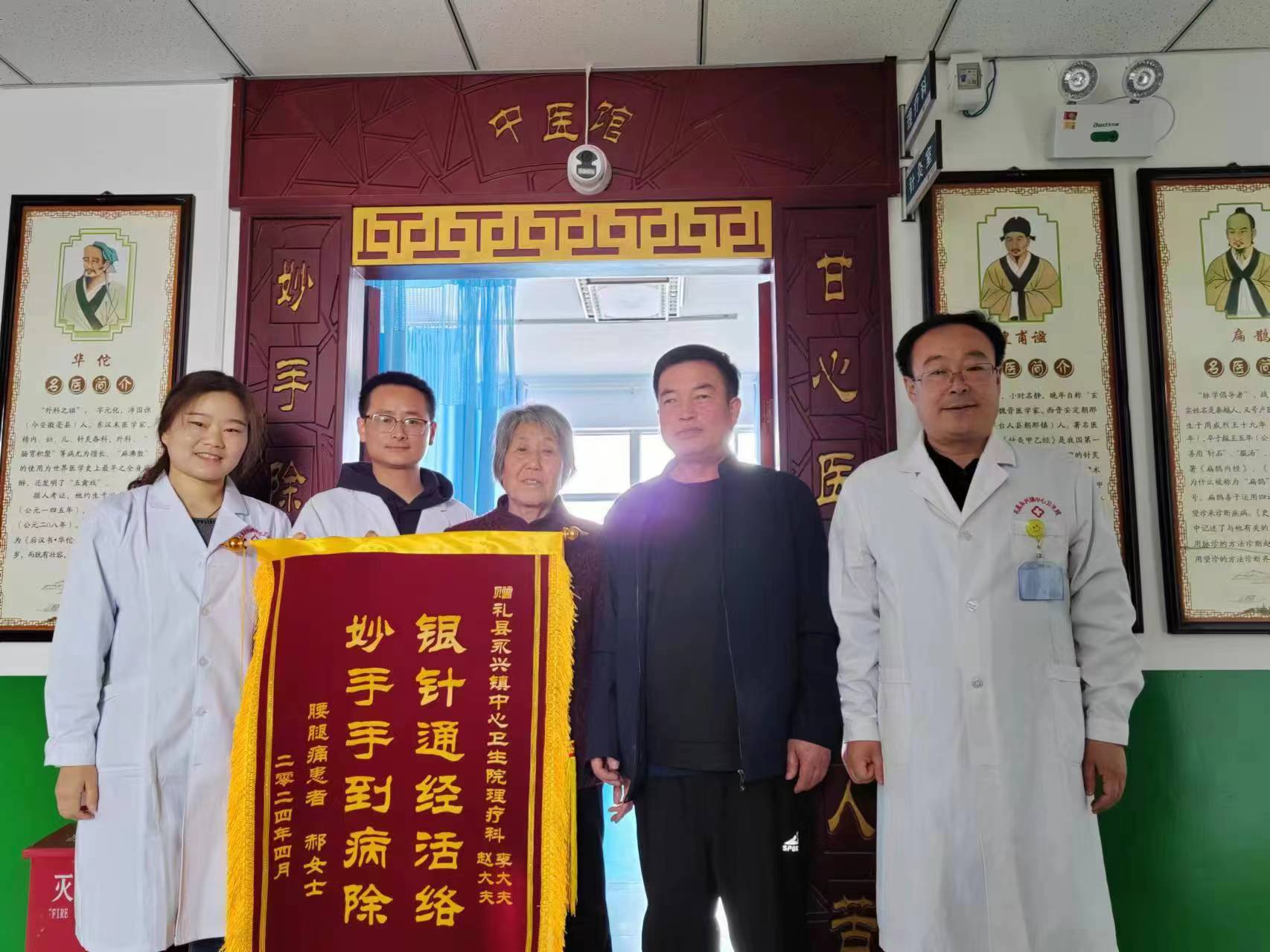

2. 中医科里的"古今对话"

在中医科诊室内,传统与现代碰撞出独特火花:老中医用三根银针缓解肩颈酸痛,年轻医师操作体外冲击波治疗仪靶向治疗腰肌劳损。一位72岁的张大爷展示康复前后的对比影像:"原本疼得下不了床,做了3次浅筋膜雷火灸,现在能挑水了!"科室年均服务超2000人次,患者满意度达98%。

织密四张网:公共卫生服务的"永兴模式"

1. 为重点人群系紧"健康安全带"

计划免疫门诊年接种量超3000剂次,数字化系统精准追踪每位儿童的疫苗接种进度;妇幼保健科为孕产妇建立"从备孕到产后42天"的全程档案,高危妊娠管理率达100%。去年,卫生院创新推出"婴幼儿生长发育AI评估",通过手机小程序即可生成个性化喂养建议。

2. 65岁以上老人的"健康管家"

每年为2200余名老年人开展免费体检时,医护团队会带着便携式心电图机走村入户。76岁的李奶奶翻出泛黄的健康档案:"从血压到骨密度,医生都记得清清楚楚,比儿女还上心!"目前,卫生院已为辖区95%的老年人建立动态健康档案,慢病规范管理率达85%。

3. 让急救知识"扎根"校园

"手掌根部重叠,每分钟按压100次..."医护人员走进永兴中学的课堂,用模拟人演示心肺复苏。去年开展的"急救进校园"活动覆盖全镇3所学校,1500余名师生掌握基础急救技能。公共卫生科还创新制作"方言版健康科普短视频",在村民微信群累计播放超2万次。

从煤油灯下的听诊器到数字化诊疗设备,从单门独科到综合医疗体,礼县永兴镇中心卫生院的蜕变,正是中国基层医疗发展的生动缩影。当晨曦掠过门诊楼的玻璃幕墙,DR机的嗡鸣与中药房的药香交织成曲——这是属于基层医者的晨歌,也是健康中国在乡土间最鲜活的注脚。

(新甘肃·甘肃法治报通讯员 刘举生)

责任编辑:高富强

凡本网注明“来源:XXX(非法治甘肃网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在相关作品刊发之日起30日内进行。

法治甘肃网对外版权工作统一由甘肃媒体版权保护中心(甘肃云数字媒体版权保护中心有限责任公司)受理,联系电话:0931-8159799。