石门沟,小河潺潺,杜鹃争艳,呈现出一幅万物共生的美好画卷。新甘肃•甘肃法治报记者 李维琴 摄

“以前坡地种粮难糊口,现在荒滩长‘钞票’!”6月6日,“筑牢国家西部生态安全屏障——2025年全国重点网络媒体甘肃生态环保行”主题采访活动记者在天祝县采访了解到,这座地处“青藏之眼”的生态枢纽,正通过“林长制+全民参与”机制,探索“生态屏障筑牢、绿色产业富民”的高质量发展路径。

“1999年以前,25度以上坡地种啥都没收成,农户经济收入得不到保障,全县坡耕地出现大面积撂荒。”天祝县林木病虫害防治检疫站站长王翔基的回忆,揭开了生态治理的起点。

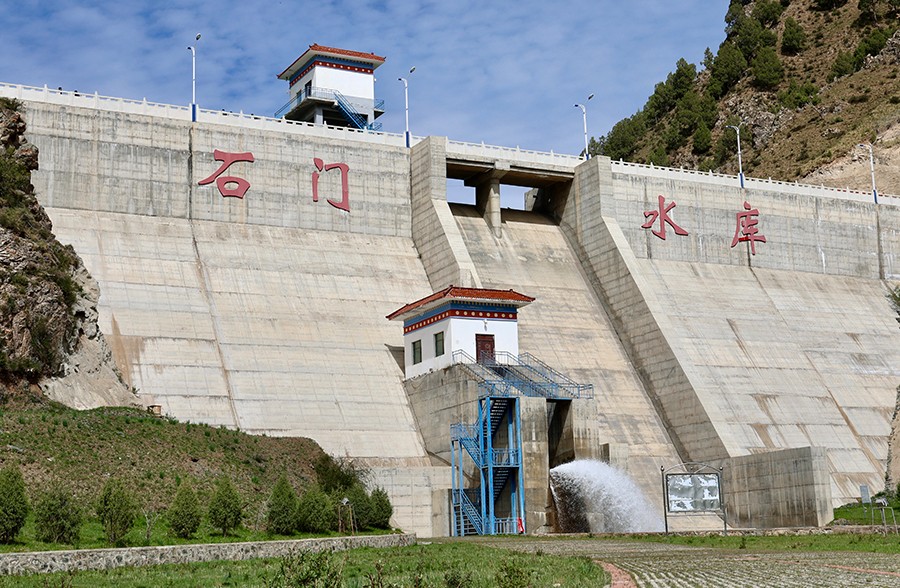

石门水库。新甘肃•甘肃法治报记者 李维琴 摄

如今,5.6万多亩生态修复工程让荒滩披绿,14个乡镇6900多户农牧民通过生态管护、草种培育等产业“端上绿饭碗”。数据显示,全县森林覆盖率达28.69%,草原植被盖度88.61%,7.23万亩湿地与346.35万亩林地、473.19万亩草地,共同构筑起中国西部“生态长城”和“天然水塔”,成为阻挡风沙、涵养水源的关键屏障。

记者采访了解到,作为三大高原“交汇枢纽”,天祝以“三北”防护林体系为基底,掀起全域绿化热潮,“十四五”以来人工造林2.6万亩、修复退化林0.19万亩,662.6公里通道变身“绿色走廊”,赛什斯镇先明峡村等4村获评“国家森林乡村”,天堂镇跻身“省级森林小镇”,金强河捧回“省级美丽幸福河湖”称号。目前,雪豹、岩羊等48种国家重点保护动物频繁现身,成为生态修复的“活指标”。

如今,在天祝县,“像保护眼睛一样护生态”成为全民行动。短视频平台上,护林员骑马巡山的日常视频获赞超百万,让“守绿”故事走进大众视野;草原禁牧“减畜增收”政策实施后,畜牧业产值逆势增长18%,牧民通过草场入股实现“减畜不减收”;“林长+公检法司”协同机制首创“生态修复代偿”模式。

从政府主导到全民共治,生态保护的“全民方程式”持续生效:依托祁连山国家公园、三峡景区等资源,推出“生态保护+文旅康养+林下经济”,带动越来越多的农牧民群众吃上了“旅游饭”;14个乡镇建立生态产品价值实现机制,让“绿叶子”变成“红票子”,牧民人均年增收超3000元。

这座小城实践证明:绿水青山不是抽象的概念,而是百姓可触可感的“幸福靠山”。全民参与的“绿色合唱”,正在祁连山下谱写出人与自然和谐共生的时代乐章。

(新甘肃•甘肃法治报记者 李维琴)

责任编辑:高富强

1.本文为法治甘肃网原创作品。

2.所有原创作品,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。违者将依法追究其相关法律责任。

3.法治甘肃网对外版权工作统一由甘肃媒体版权保护中心(甘肃云数字媒体版权保护中心有限责任公司)受理对接。如需继续使用上述相关内容,请致电甘肃媒体版权保护中心,联系电话:0931-8159799。