警民携手联防 平安就在身边

——甘肃公安机关治安联防工作发展历程

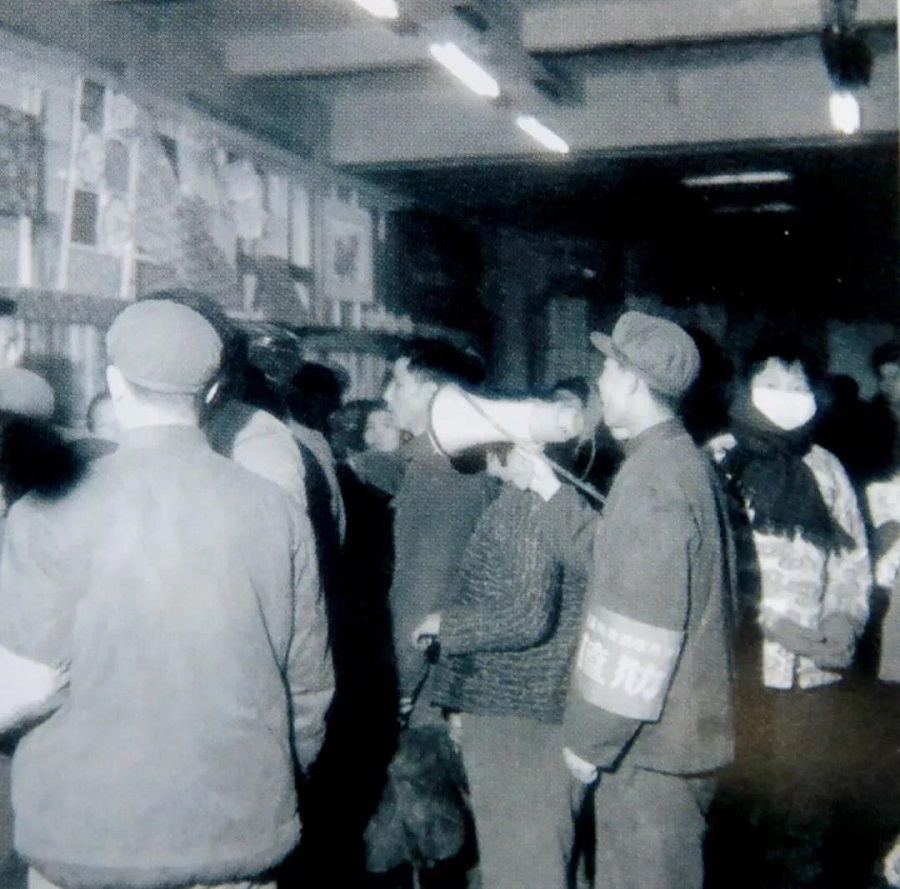

1982年,联防人员维护公共场所秩序的情景。

1989年,玉门市南坪一村治保会成员巡查居民区。

1999年,敦煌市公安局民警与治保会成员排摸邻里纠纷。

2019年,康县公安局民警与治安户长深入百姓家中倾听民声。

2019年,正宁县宫河镇宫河村治安户长向群众发放扫黑除恶宣传资料。

2019年,城关公安分局民警与平安志愿者开展法治宣传。

2019年,玛曲县公安局草原骑警队开展治安巡逻。

警力有限,民力无穷。为维护社会稳定、守护一方平安,甘肃公安机关始终坚持在社会治安管理中坚定不移走党的群众路线,不断深化以群防群治为主要特点的治安联防工作,走过了一段不平凡的光辉历程。

俗话说,治安好不好,防范是关键。70多年的实践证明,由公安机关主导、紧紧依靠群众的治安联防,在构筑社会治安防控体系,防范和打击违法犯罪中发挥了重要作用,为维护良好社会治安秩序、保护人民群众生命财产安全提供了无穷力量。

警民携手联防,平安就在身边。回首峥嵘岁月,我省公安机关贯彻落实“打防结合、预防为主”方针,不断强化基层基础建设,发展壮大群防群治队伍,健全完善治安联防机制,谱写了社会治安综合治理的时代篇章。

治安联防由弱到强

全省解放后,从1950年1月开始,各地广泛组织治安小组,由群众进行区域联防至区间、内外、警民等各种形式的治安联防活动,并迅速从城市推向铁路沿线及广大农村。至1950年5月,全省已建立治安小组3036个,成员达1.6万余人。他们巡逻放哨、防火防盗,协助政府维护治安、清查户口、防匪肃特。

1951年3月,我省城乡普遍开始建立治保会,其作为群众性治安保卫组织,在基层政府和公安机关领导下,广泛开展法治宣传、治安防范、检举违法犯罪等工作。

1953年8月,公安部颁布实施《治安保卫委员会暂行组织条例》,我省各地治保会根据《条例》要求进行选举、整顿,进一步协助政府开展各项治安工作。

1956年2月,甘肃省第一次人民警察、治安保卫委员会功臣模范代表大会在兰州召开,表彰了一批在治保联防活动中作出突出贡献的治保人员,进一步激励治保人员积极投身治安联防工作,治安秩序不断好转。

1966年之后,治保组织一度被取消。1978年,各地城乡在政府的统一领导和公安机关指导下,恢复建立治保会2万余个,并组建了联防巡逻队,划分若干联防片,开展治安巡逻,掀开了治安联防工作的崭新一页。

改革开放后的10年中,我省各级公安机关不断发扬“组织群众、发动群众、依靠群众”这一光荣传统,取得了很大成绩,涌现出一批治安联防工作先进集体和个人。在1989年全国城乡治保会治安联防队经验交流会上,我省玉门市南坪一村治保会等4个集体被评为优秀集体、先进集体,临夏市南龙乡治安联防队队长马玉山、宁县卡官路治保会委员李崇国等7人被授予优秀个人、先进个人。

打牢综治工作基石

1991年2月19日,中共中央、国务院出台了《关于加强社会治安综合治理的决定》,同年3月,全国人大常委会颁布《关于加强社会治安综合治理的决定》。在两个《决定》的指引下,全省各级公安机关社会治安综合治理工作更加科学、规范、有序开展,在治安联防中开创了警企共建、农村“十户联防”等新模式,不断打牢综治工作基础。

1995年,我省部署开展为期三年的基层治安模范创建活动,进一步促进政法综治基层组织建设。至1997年,全省公安派出所总数达到1300多个,基层公安工作显著加强。此后,在基层公安机关的指导建设下,各地治保组织、治安联防队、巡逻队、护厂护校队、护村护院队等群防群治队伍如雨后春笋般发展起来,治安联防力量进一步壮大,带给群众更多安全感。

2005年,省委、省政府决定,在全省广泛开展平安建设活动,并把平安建设作为构建社会主义和谐社会、促进经济社会发展的保障工程,维护广大人民利益。

为强化基层,打牢基础,保障平安建设各项措施落到实处,全省各地乡镇、街道普遍建立了综治机构,并在派出所协助下大力开展不同形式的专兼职群防群治队伍建设,深入开展基层平安创建活动。至2008年,全省建成各种形式的群防群治队伍达4万多支近40万人,其中以综治员、保安员为主的专职群防群治队伍达2.5万人,治安联防、平安联创活动更加活跃起来。

至2013年,全省共组建专职群防群治队伍5万多人,他们与兼职群防群治队伍、义务看护队伍、平安志愿者队伍一起,密切配合公安民警在看楼护院、治安巡逻、信息收集、调解纠纷等治安联防中发挥重要作用,成为社会治安防控体系建设和平安基层基础建设的重要支撑。

助力社会治理创新

党的十八大以来,我省持续加强和创新社会治理,努力建设更高水平的平安甘肃,进一步增强人民群众安全感。公安机关不断深化治安联防工作,助力社会治理创新。

2013年8月,省委、省政府下发《关于深化平安建设的意见》,明确提出要按照网格化、信息化、社会化要求,构建立体化社会治安防控体系,提升动态化条件下预防打击违法犯罪的能力。此后,各地公安机关不断创新群防群治工作方法,积极构建多元化化解矛盾、全时空守护平安、零距离服务群众的工作机制,治安联防的内容更加丰富。

2019年以来,全省公安机关坚持重拳出击,扎实开展扫黑除恶、命案追逃、“云剑”、打零收戒等专项行动,全省刑事发案实现历史最低水平;坚持立体巡防,将全省划分为387个巡逻区,投入3290名警力专职巡逻防控,发动3万余名群众组建5000余个巡逻队开展义务巡逻,依托派出所视频分中心开展视频巡逻,形成了立体化、网格化、信息化巡逻防控体系,街面违法犯罪持续下降;坚持智慧赋能,大力推进智慧安防小区建设,已建、在建智慧安防小区806个,覆盖实有人口78.41万人、实有房屋42.16万间,实现了对进出小区重点人员的精准识别,及时发现、遏制小区内部各类违法犯罪苗头,小区警情数同比下降43%,部分小区刑事、治安案件“零发生”;坚持综合治理,积极争取党委、政府的支持和相关部门的配合,把社区综治员、网格员、司法调解员,以及楼院长、保安等治安积极分子统筹起来捆绑作业,广泛发动群众积极参与,形成了基础信息联采、特殊群体联管、社情民意联报、群防群治联建、矛盾纠纷联调、服务宣教联动的“六联动、一体化”工作局面。

为破解警务资源不足、治安防范薄弱的难题,省公安厅积极探索基层社会治理的新举措,在全省推广“治安户长”制,加强治安联防,深化社会治理。各地在农村地区组建治安户长队伍,协助民警开展治安联防、流动人口管理、矛盾纠纷排查化解等工作。

平日里,治安户长发挥人熟、地熟、情况熟的优势,扮演着“普法宣传员”“信息收集员”“交通劝导员”“治安防范员”的角色,成为协助公安派出所和社区(驻村)民警加强治安管理、深化社会治理的重要辅助力量。

据统计,2019年至今,我省已建立起6.2万人的治安户长队伍,有效破解了农村地区长期以来警务资源不足、治安防范薄弱的难题,基本实现矛盾不上交、平安不出事。(新甘肃·甘肃法制报记者 张芳芳)

责任编辑:高富强

凡本网注明“来源:XXX(非法治甘肃网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在相关作品刊发之日起30日内进行。

法治甘肃网对外版权工作统一由甘肃媒体版权保护中心(甘肃云数字媒体版权保护中心有限责任公司)受理,联系电话:0931-8159799。