“以前过张家塬隧道,进洞就‘眼前一黑’,心里闷得慌,现在一路亮堂,呼吸都顺畅!”常年跑S106线的货车司机李师傅,近日对隧道的变化赞不绝口。

作为连接沿黄经济带、贯通甘青旅游大环线的“黄金通道”,S106线日均车流近2万辆,高峰超2.6万辆,重载车辆占比高。长期高负荷运行让张家塬隧道陷入设施老化困境,既影响体验,更藏安全隐患。如今,临夏公路事业发展中心以“科技赋能、绿色养护”破局,用五项新技术实现隧道“智慧”焕新。

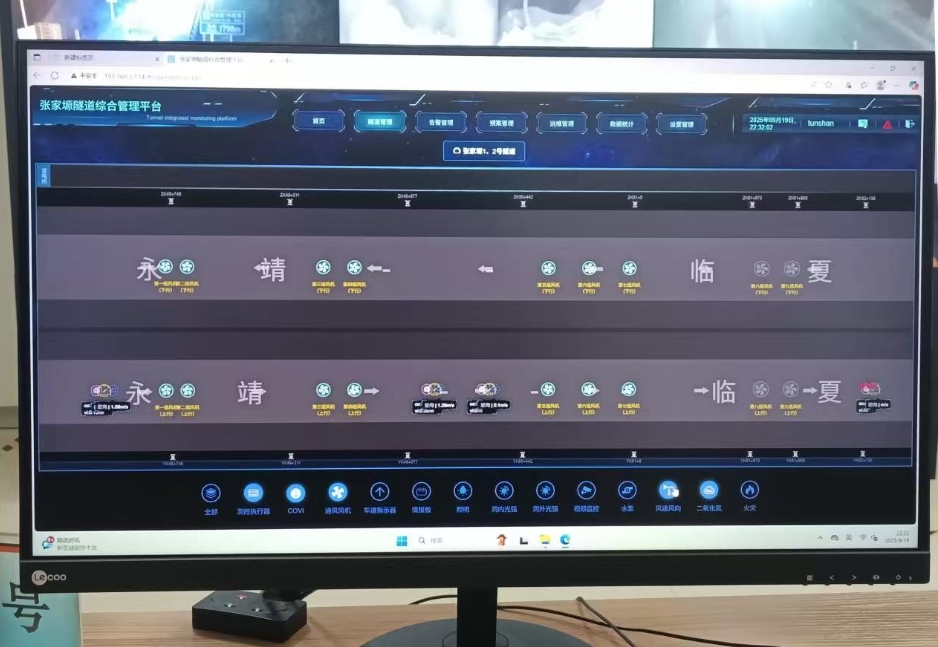

“智慧大脑”:精准控环境

升级的关键是隧道环境智能化控制系统。隧道内多组采集器实时捕捉CO浓度、NO₂浓度、能见度等数据,经光纤毫秒级传至平台;结合隧道外交通量,系统靠大数据精准调控风机运行,既节能又延长设备寿命。遇突发火灾,还能秒级启动排烟方案,为救援抢“黄金时间”。

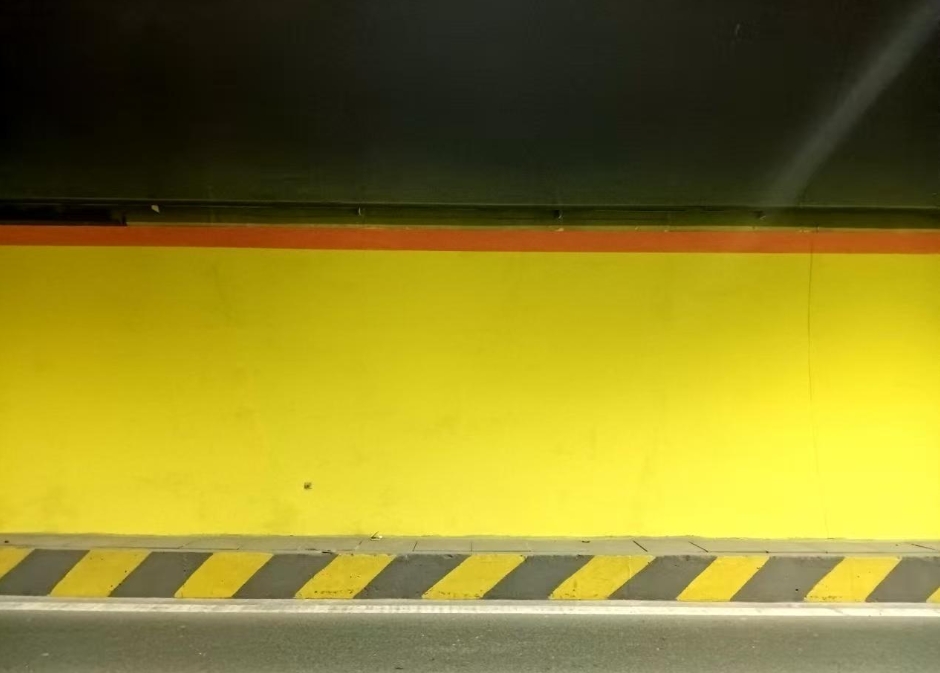

“夜光铠甲”:破解“黑洞”

针对洞口“黑洞效应”,项目采用稀土铝酸盐蓄能发光涂料。它能高效吸光,光源消失后持续发12小时黄绿光,烟雾中可视距离30至48米,彻底消除视觉盲区。同时,辅助照明节能30%-50%,耐洗刷超1万次,大幅减轻维护压力。

“空气净化器”:净气护结构

引入水性纳米硅负离子涂料,可持续释放负离子分解有害气体与粉尘,从源头改善空气质量;纳米硅成分在墙体形成保护膜,解决返碱、起皮问题,延长隧道寿命。涂层易清洁,实现“健康+耐用+节能”三重效益。

“双防网”:细节筑安全

打造“路面+边界”反光安全网。地面猫眼式反光道钉360度反光、抗压耐重载,破碎后不划伤车胎且可降解;洞壁反光轮廓带清晰勾勒隧道边界,助驾驶员判断车身位置,预防车道偏离事故。

张家塬隧道的蜕变,是养护理念的革新——从被动维修到主动预防,从粗放管理到智慧运营。临夏公路事业发展中心表示,未来将持续融入“科技+生态”理念,守护沿黄公路安全,助力区域发展。(供稿:临夏公路事业发展中心项目办)

责任编辑:杨洁

1.本文为法治甘肃网原创作品。

2.所有原创作品,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。违者将依法追究其相关法律责任。

3.法治甘肃网对外版权工作统一由甘肃媒体版权保护中心(甘肃云数字媒体版权保护中心有限责任公司)受理对接。如需继续使用上述相关内容,请致电甘肃媒体版权保护中心,联系电话:0931-8159799。